#HistoryMasche: Sächsische Klöppel- & Tambour-Spitzen – Übergang zum Häkeln im 18. Jahrhundert

Wenn wir heute von Häkelspitze sprechen, denken wir oft an feine Filet-Muster oder an nostalgische Bordüren, die Geschirrtücher oder Kissen säumen. Doch die Wurzeln dieser Technik reichen viel weiter zurück – und führen uns direkt in das barocke Sachsen. Zwischen Dresden, Leipzig und den aufblühenden Textilzentren Europas entstand um 1700 ein faszinierender Übergang: von der kunstvollen Klöppelspitze über die exotische Tambourstickerei hin zum Häkeln, wie wir es heute kennen.

🏛️ Von der Klöppelspitze zum neuen Trend

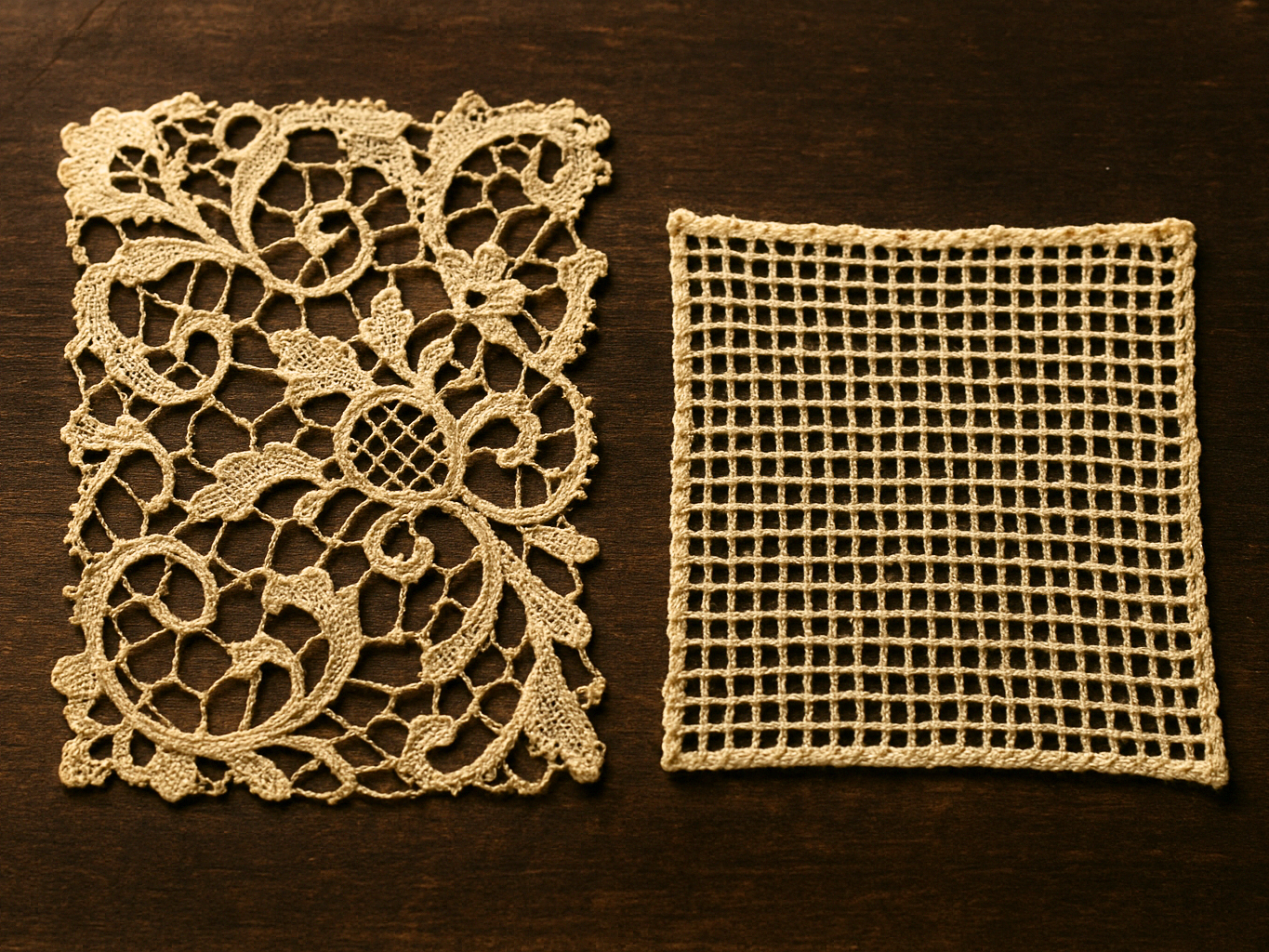

Die sächsische Klöppelspitze war im 17. Jahrhundert berühmt für ihre Feinheit. In Dresden entstanden ganze Handwerkszünfte, die Musterbücher veröffentlichten. Spitzen galten als Statussymbol – getragen von Adel, Klerus und aufstrebendem Bürgertum.

Doch gegen Ende des Jahrhunderts kam ein neuer Impuls: die Tambourstickerei. Diese Technik stammte ursprünglich aus Indien und Persien und fand über Handelsrouten den Weg nach Europa. In Frankreich und auch in Sachsen entwickelte sie sich rasch zum Modehit:

-

Mit einer kleinen Haken-Nadel (Tambourhaken) wurde Faden durch feinste Seidenstoffe gezogen.

-

Es entstand eine gleichmäßige Kette von Schlingen – ein Vorläufer des heutigen Häkelstichs.

-

Besonders Dresden und Leipzig wurden zu Zentren, in denen diese Kunst perfektioniert wurde.

🔄 Übergang zum Häkeln

Während die Tambourstickerei zunächst rein als Sticktechnik galt, geschah bald etwas Spannendes:

👉 Handwerker:innen begannen, die Schlingen nicht mehr nur auf Stoff, sondern frei in Garn zu arbeiten.

So entstanden erste gehäkelte Netze und Filetstrukturen, die sich vom Untergrund lösten. Diese Entwicklung führte direkt zum:

-

Filethäkeln: Muster aus gefüllten und leeren Quadraten, inspiriert von Stickvorlagen.

-

Bordüren & Einsätze: Besonders beliebt in der Mode des 18. Jh., um Kragen, Manschetten und Hauben zu verzieren.

-

Alltagstauglichkeit: Häkeltechniken waren einfacher zu erlernen als Klöppeln – und damit schneller zu verbreiten.

🏺 Museen & Quellen

Das Deutsche Textilmuseum Krefeld und das Grassimuseum Leipzig bewahren zahlreiche Beispiele dieser Übergangszeit. Man findet:

-

Originale Tambourarbeiten auf Seide, deren Stichbild fast identisch mit späteren Häkelmustern wirkt.

-

Übergangs-Stücke, bei denen Stickerei und freie Häkelarbeit kombiniert sind.

-

Musterbücher aus dem 18. Jahrhundert, die bereits schematische Kästchenmuster zeigen – der direkte Vorläufer unserer Filethäkeleien.

📚 Warum das wichtig ist

Die Geschichte zeigt: Häkeln entstand nicht isoliert, sondern aus einem Kulturtransfer zwischen Kontinenten. Ohne die Einflüsse von Indien, Persien und den sächsischen Spitzenzentren hätten wir vielleicht ein ganz anderes Handwerk.

-

Klöppelspitze = höchste Kunstfertigkeit in Europa

-

Tambour = exotischer Import, der neue Möglichkeiten eröffnete

-

Häkeln = Demokratisierung der Technik, für viele Frauen zugänglich

✨ Mein Fazit

Die sächsischen Klöppel- und Tambourspitzen markieren einen echten Wendepunkt in der Handarbeitsgeschichte. Aus der Verbindung von Luxus, Mode und Neugier entstand im 18. Jahrhundert eine Technik, die wir heute alle kennen und lieben: das Häkeln.

👉 Vielleicht magst du beim nächsten Filet-Häkelprojekt daran denken, dass du eine jahrhundertealte Tradition fortführst – probiere es aus und entdecke die Geschichte in deinen Maschen!

#strickenimtrend #maschenmitliebe #historymasche #haekelgeschichte #textilkunst

Masche für Masche spannen wir den Faden zurück in die Vergangenheit – und holen die Spitzenkunst von damals in unser Heute.

Liebe Grüße,

Deine Kathrin 🌸

Du möchtest noch tiefer in meine Maschenwelt eintauchen?

Entdecke meine Anleitungen, stöbere durch den Blog oder werde Teil der Community!